Пресс-центр / Дайджест

Румицидины – новое семейство защитных пептидов млекопитающих, блокирующих выходной тоннель 70S рибосом

Около половины известных антибиотиков нацелены на аппарат трансляции клеток-мишеней и до сих пор представляют важнейшее значение для медицины. Проанализировав базы данных секвенированных геномов млекопитающих, коллектив ученых из ИБХ РАН обнаружил уникальное по структуре семейство пролин-богатых антимикробных пептидов (ПБ-АМП) у жвачных парнокопытных, способных эффективно блокировать работу бактериальных рибосом. Работа опубликована в престижном журнале Nature Communications. Подробнее

Происхождение, эволюция и разнообразие φ29-подобных фагов

Фаг φ29 и родственные ему бактериофаги в настоящее время являются наименьшими известными хвостатыми вирусами, инфицирующими различных представителей как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. В новой работе команды ученых из ИБХ РАН и других российских институтов был проведен поиск по общедоступным геномным базам данных, выявивший более 2000 последовательностей, которые разделяют характерные черты генома фага φ29. Анализ главных капсидных белков (MCP) φ29-подобных фагов показал их отличие от последовательностей MCP почти всех других известных групп Caudoviricetes и возможную отдаленную связь с MCP фагов, T7-подобных. HMM-поиск позволил обнаружить родство между φ29-подобными фагами и необычным лактококковым фагом KSY1 (Chopinvirus KSY1), геном которого содержит два гена РНК-полимеразы. Сочетание уникальных особенностей и отличительного происхождения фагов, родственных φ29, предполагает отнесение этой обширной группы к новому отряду или таксону более высокого ранга. Работа опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences. Подробнее

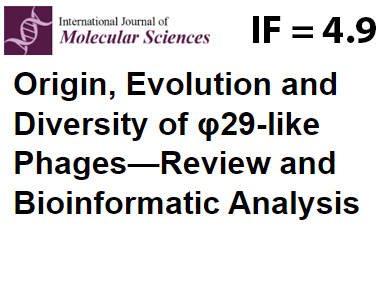

90 лет со дня рождения академика Ю.А. Овчинникова

2 августа 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения академика Юрия Анатольевича Овчинникова – одного из основоположников биоорганической химии и биотехнологии, создателя отечественной школы химиков-биооргаников и биотехнологов. Он был самым молодым вице-президентом Российской академии наук за всю её 300-летнюю историю. Благодаря его многогранной деятельности на этом посту отечественная биология успешно преодолела последствия разгрома советской генетики и из периода отставания в максимально короткие сроки вышла на передовые позиции в мировой науке. Под его руководством было подготовлено три Правительственных постановления, позволившие реализовать строительство, а также кадровую, финансовую и материально-техническую поддержку большого числа научных центров страны и поднять до мирового уровня фундаментальные и прикладные научные исследования в области физико-химической биологии и биотехнологии. Подробнее

2D скрининг библиотеки антител против широкого репертуара антигенов

Идентификация высокоаффинных антител в сыворотке крови человека является нетривиальной задачей из-за чрезвычайно малого количества циркулирующих В-клеток с заданной специфичностью. Коллектив ученых из ИБХ РАН предложил эффективный подход, позволяющий идентифицировать высокоаффинные антитела против белков патогена с одновременным картированием эпитопов, даже при отсутствии информации о структуре иммуногенов данного патогенна. Для скрининга терапевтических антител в крови выздоровевших доноров достаточно только транскриптома патогена для создания полипептидной библиотеки антигенов, экспонированных на поверхности бактериофага. Работа опубликована в журнале Communications Biology. Подробнее

Синтез нуклеозидов на основе 1,2,4-триазола-3-тиона с использованием пуриннуклеозидфосфорилазы E. coli

Сотрудники отделов биотехнологии и структурной биологии (ИБХ РАН) совместно с коллегами из Института химии растительных веществ (Узбекистан) и Института вирусологии им. Д. И. Ивановского синтезировали серию аналогов нуклеозидов на основе 1,2,4-триазола-3-тиона и исследовали их противовирусную активность в отношении вируса простого герпеса. Производные 1,2,4-триазола обладают широким спектром биологической активности и поиск новых нуклеозидов на их основе является актуальной задачей. Из серии синтезированнных моно- и дизамещённых производных 1,2,4-триазол-3-тиона три соединения оказались субстратами для пуриннуклеозидфосфорилазы E. coli. Для рибозидов и дезоксирибозидов, полученных ферментативным синтезом, было показано, что присоединение углевода у моно- и дизамещённых 1,2,4-триазол-3-тионов происходит по разным атомам азота. Все синтезированные нуклеозиды и гетероциклические основания проверялись на цитотоксичность и активность в отношении вируса простого герпеса первого типа. Индекс селективности двух нуклеозидов оказался значительно выше, чем у противовирусного препарата рибавирина. Также было обнаружено, что с увеличением липофильности исследуемых соединений увеличивается как их активность, так и токсичность. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomolecules (IF 4.8). Подробнее