Пресс-центр / новости / Наука /

Биотехнологии, основанные на биолюминесцентном пути грибов

В журнале Trends in Biotechnology опубликован обзор, посвященный биотехнологиям, основанным на биолюминесцентном пути грибов (FBP – fungal bioluminescence pathway). В отличие от люминесцентных репортерных систем, требующих добавления субстрата, FBP использует природный метаболит кофейную кислоту для поддержания непрерывной автономной люминесценции. Это позволяет получать автономно светящиеся живые организмы и преодолеть ключевые недостатки прежних технологий. В обзоре рассмотрены недавние достижения в создании светящихся растений и биосенсоров на основе FBP, а также обсуждаются перспективы применения этой репортерной системы в науке и народном хозяйстве.

Международная группа ученых с участием сотрудников ГНЦ ИБХ РАН опубликовала обзор в журнале Trends in Biotechnology. Обзор раскрывает современное состояние и научный контекст разработки автолюминесцентных организмов с использованием биолюминесцентного пути грибов. Биолюминесценция широко распространена в природе (у бактерий, грибов, насекомых, морских организмов) и давно используется в качестве основы для создания репортерных инструментов для проведения исследований. Основными компонентами биолюминесцентных систем являются ферменты люциферазы и субстраты люциферины. Для большинства биолюминесцентных систем неизвестны механизмы биосинтеза субстратов, в связи с чем требуется их добавление извне. Это затрудняет непрерывную визуализацию процессов в живых системах. FBP представляет собой метаболический цикл, в котором серия ферментативных реакций приводит к постоянной генерации света. В основе FBP лежит конверсия распространенного природного метаболита – кофейной кислоты – в гиспидин, который превращается в 3-гидроксигиспидин – люциферин грибов. Окисление люциферина грибов приводит к образованию оксилюциферина и возникновению света. Оксилюциферин затем рециклизуется в кофейную кислоту.

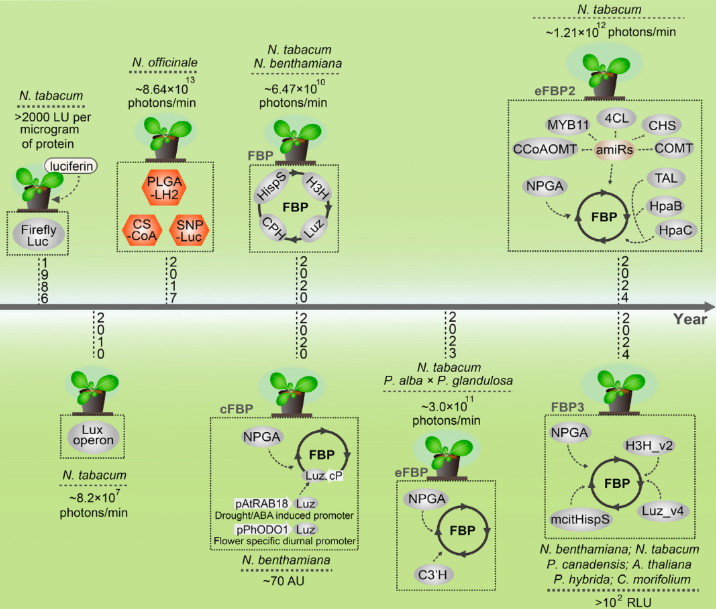

Изучение FBP началось с идентификации в 2018 году генов биолюминесцентной системы гриба Neonothopanus nambi, что позволило перенести этот путь в другие организмы. В частности, стало возможным получить полностью автономное свечение в трансгенных растениях. Свечение первых люминесцентных растений не было ярким, поэтому потребовалась инженерия ферментов и метаболических путей, что позволило создать новые поколения светящихся растений. Например, добавление дополнительного фермента NpgA, необходимого для посттрансляционной модификации фермента гиспидинсинтазы (nnHispS), значительно повысила выход света в растениях, млекопитающих и дрожжах. Одновременно была проведена метаболическая инженерия пути биосинтеза кофейной кислоты: введение растительного фермента 4-кумароилшикимат-3′-гидроксилазы из рапса повысило уровень биосинтеза кофейной кислоты, что увеличило яркость модельных растений табака примерно в 10 раз. Другим подходом стало подавление конкурирующих метаболических ответвлений с помощью искусственных микроРНК и внедрение дополнительных генов метаболизма тирозина (тирозинаммонийлиаза из Rhodotorula glutinis и 4-гидроксифенилацетат-3-монооксигеназа из бактерий), что привело к еще большему росту биолюминесценции.

Помимо оптимизации метаболического пути большое внимание было уделено улучшению ферментов FBP. С помощью направленной эволюции были созданы новые варианты люциферазы nnLuz и фермента nnH3H. Люцифераза nnLuz_v4 содержит семь аминокислотных замен и обеспечивает более интенсивное свечение, устойчивое при повышенной температуре. Также был проведён поиск аналогов фермента nnHispS в других биолюминесцентных грибах: использование фермента mcitHispS из гриба Mycena citricolor привело к повышению яркости в сравнении с исходным ферментом из Neonothopanus. Включение NpgA и улучшенных вариантов nnLuz и nnH3H позволило создать новую версию пути FBP2, а интеграция mcitHispS – версию FBP3. FBP3 характеризуется увеличением яркости биолюминесценции на более чем 2 порядка в сравнении с исходной системой FBP1. Важно, что введение этих генов не оказало отрицательного влияния на рост и развитие растений, а полученное свечение может быть зарегистрировано с помощью камеры смартфона. Благодаря комплексной оптимизации автолюминесцентные растения достигли такого уровня свечения, которое можно наблюдать без специального оборудования. Это является ключевым этапом на пути к практическому применению.

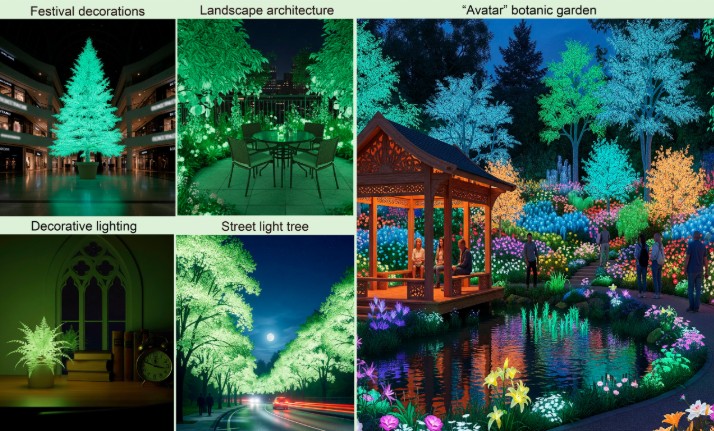

Появление автономно светящихся организмов открывает широкий спектр прикладных направлений, например, использование растений для освещения (англ. plantern). Теоретические оценки показывают, что дерево с кроной около 30 м^2 должно направить всего ~0,3% своей энергетической продукции на биолюминесценцию, чтобы излучать свет, сопоставимый по яркости с уличными фонарями. Таким образом, даже небольшая доля фотосинтетической энергии растения может быть преобразована в видимое свечение. Частичная замена электрических фонарей на биолюминесцентные деревья и другие растения способна снизить энергопотребление и связанные с ним выбросы CO2. В 2024 году была коммерциализована светящаяся петуния, созданная с использованием FBP-системы. Первая партия таких растений была быстро распродана, что продемонстрировало высокий интерес общества к светящимся декоративным растениям. В перспективе разработка светящихся садовых культур и деревьев может привести к появлению парков и аллей, освещенных живыми растениями.

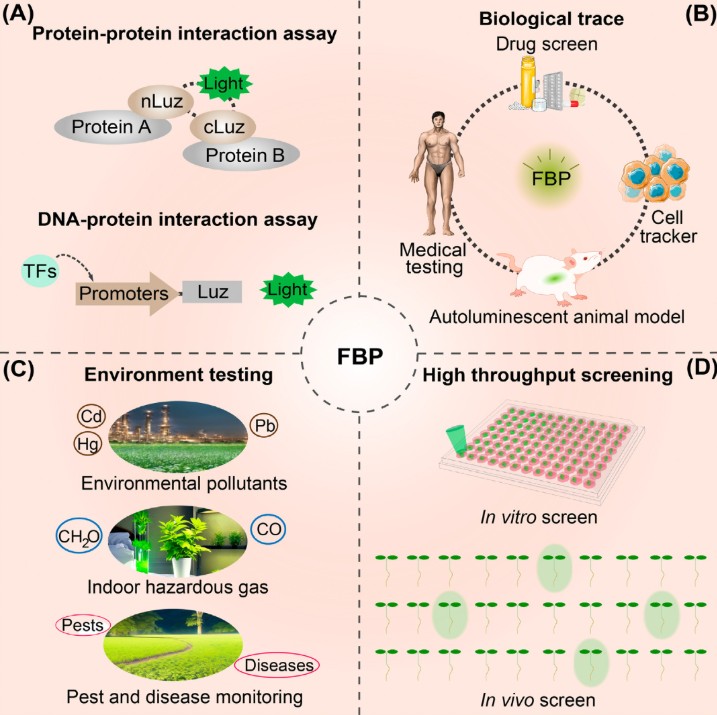

Технологии на основе FBP позволяют исследовать динамику экспрессии генов и белок-белковые взаимодействия, проводить скрининги лекарственных препаратов и высокопроизводительные скрининги. Важное направление — растения-биосенсоры, которые изменяют интенсивность или характер свечения в ответ на определенные стимулы окружающей среды. Например, с помощью стресс-ориентированных промоторов, под контроль которых был помещен ген люциферазы, были получены растения, светящиеся при наступлении засухи (мониторинг повышения уровня абсцизовой кислоты, pRAB18) или при атаке патогенов (через сигналы салициловой (pWRKY70) и жасмоновой кислот (pORCA3)). Такие растения-биосенсоры дают возможность неинвазивно и в реальном времени отслеживать физиологическое состояние растений. В будущем подобные основанные на FBP сенсорные системы могут лечь в основу «умных» сельскохозяйственных технологий, сигнализируя фермеру о начале засухи, недостатке питания или заболевании культур задолго до появления видимых симптомов.

Несмотря на прогресс, до сих пор существуют проблемные аспекты FBP, требующие решения. Текущая яркость свечения в клетках млекопитающих остается низкой, что связано с невысокой каталитической активностью основных ферментов – гиспидинсинтазы HispS и люциферазы Luz. Также пока невозможно точно регулировать яркость, что может быть не всегда оптимально с точки зрения энергопотребления и экологии. Частично эту проблему можно будет решить с помощью индуцируемых промоторов, которые будут включать или усиливать свечение только при необходимости (например, ночью или при определённых условиях). Помимо этого, следует предотвратить неконтролируемое распространение трансгена FBP в природные экосистемы. Предлагаемые меры включают создание стерильных линий растений, использование хлоропластной трансформации (гены вводятся в пластидный геном и не передаются через пыльцу) и управление временем цветения.

В заключение обзор подчеркивает, что недавнее развитие искусственного интеллекта (ИИ) и синтетической биологии позволят улучшить ключевые характеристики FBP – спектральный диапазон, яркость и стабильность. Подходы на основе ИИ, обученные на больших наборах биологических данных, позволяют быстро предсказывать эффекты мутаций и de novo проектировать усовершенствованные ферменты, тем самым ускоряя и упрощая инженерию белков. Например, направленная эволюция под управлением ИИ облегчает эффективную оптимизацию активности ферментов, тогда как генеративные модели поддерживают проектирование люцифераз с заданными функциями. Помимо инженерии отдельных ферментов, ИИ способствует системной оптимизации метаболических путей, таких как FBP, за счет прогнозирования стехиометрии ферментов, выявления метаболических «узких мест» и улучшения баланса метаболических потоков. Интегрированные ИИ-платформы ещё больше ускоряют конвейер биодизайна — от проектирования генетических схем до прогнозирования характеристик организма в целом.

10 ноября 2025 года