Пресс-центр / новости / Наука /

STRF:«Верблюжьи» антитела «натаскивают» на человеческую болезнь

Корреспондент издания STRF Ксения Болохова беседует с сотрудником ИБХ РАН Степаном Чумаковым об исследованиях, проводимых в рамках проекта «Создание терапевтических бифункциональных агентов на основе одноцепочечных антител для элиминации раковых стволовых клеток и предотвращения рецидивов опухолей». Представляем вам ее репортаж.

«Верблюжьи» антитела «натаскивают» на человеческую болезнь

Иммунная система организма ежедневно стравляется с огромным количеством внешних и внутренних «врагов народа», прямо как в шпионском романе. Разные «рода войск» – виды антител – «натасканы» на различные задания. Некоторые противостоят вирусам, другие бактериям, есть и такие, которые распознают «пятую колонну» внутри организма – раковые клетки. Такой «спецназ», уже прошедший определённую подготовку, мог бы существенно увеличить шансы «дружественных государств» – больных по всему миру – на успех в схватке с недугом.

Учёные из Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) занимаются этой проблемой, проводя селекцию антител, которые воздействует именно на раковые клетки, в рамках проекта

«Создание терапевтических бифункциональных агентов на основе одноцепочечных антител для элиминации раковых стволовых клеток и предотвращения рецидивов опухолей», поддержанного ФПЦ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».

«Обучение личного состава»

Получение терапевтических антител – это технологически сложная задача. Обычно главной проблемой учёных является получение наиболее полного набора последовательностей, кодирующих антитела организма-донора, и последующее формирование из них смеси связанных комплексов ДНК-антитело. Клетка, наиболее логичный «кирпичик» для формирования таких комплексов, слишком велика, поэтому работа ведётся с рибосомами, «пойманными» в процессе синтеза белка, активного по отношению к опухоли. Этот способ известен как «рибосомный дисплей». Такие упрощённые структуры нужны не только для простоты исследования. Чем мельче индивидуальные частицы препарата, тем проще ему проникать в очаг заболевания.

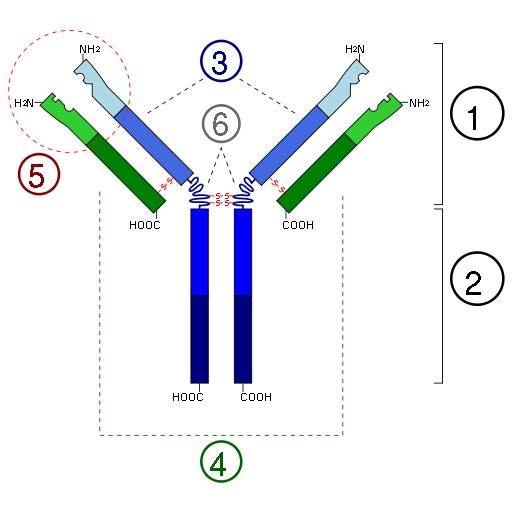

Ещё одна проблема связана со строением самих антител. Обычно они состоят из тяжёлой и лёгкой белковых цепей. Обе цепи могут связываться с антигенами, провоцирующими ту или иную реакцию организма (в том числе и иммунный ответ на раковые образования), но уничтожают их только вместе. Поэтому при рассмотрении таких традиционных двухцепочечных антител учёные получают огромное количество «мусорных» реакций связывания, которые невозможно классифицировать и, следовательно, выявить активные антитела.

Общий план строения иммуноглобулинов: 1) участок связывания антигена; 2) кристаллизующийся фрагмент иммуноглобулина; 3) тяжелая цепь; 4) легкая цепь; 5) антиген-связывающийся участок; 6) шарнирный участок. Иллюстрация: Википедия

Коллектив из ИБХ РАН во главе с руководителем группы экспрессии белковых факторов роста и дифференцировки Еленой Фроловой, решил упростить задачу, «рекрутировав» уникальные антитела, обладающие лишь одной, тяжёлой, белковой цепью. Такими антителами обладают представители семейства верблюжьих, в том числе симпатичные домашние животные родом из Южной Америки – альпаки.

«Нам гораздо проще создать нужную нам конструкцию, когда мы работаем с одноцепочечными антителами, – пояснил участник проекта научный сотрудник кандидат биологических наук Степан Чумаков. – Ещё одним преимуществом одноцепочных антител является миниатюрность самой молекулы. Чем меньше молекула, тем проще ей проникать в различные органы, ткани, куда угодно. Возрастает биодоступность и упрощается проведение антираковой терапии».

Учёные работают с настоящими альпаками с одной подмосковной фермы, где живёт около 15 животных. Они проходят достаточно сложный процесс иммунизации, затем животных тестируют и выделяют биологический материал. Сейчас ведутся работы над созданием библиотеки антител, которые позволят проводить весь цикл работ в лаборатории, но на данный момент без стадии in vivo не обойтись.

Альпаки

«Стрелять» на поражение

Чтобы отобранные антитела приносили максимальную пользу, их можно «настроить» на атаку определённых категорий раковых клеток. Несмотря на то, что существует огромное число типов опухолей, вызванных поломками в ДНК, есть вполне определённые «зачинщики» болезни, уничтожив которые, мы фактически останавливаем её распространение.

Эти зачинщики – так называемые раковые стволовые клетки. Об их существовании учёные узнали сравнительно недавно. Согласно данной теории, злокачественная опухоль имеет относительно немногочисленную популяцию клеток, которые могут возобновить ее рост после резекции или воздействия химиотерапией, радиотерапией и других способов лечения. Связано это с тем, что большая часть опухолевых клеток либо вовсе не делится, либо делает это достаточно редко. В отличие от них стволовые раковые клетки, обладают высоким пролиферативным потенциалом и высокой способностью к адаптации. Иными словами, именно они отвечают за развитие и распространение болезни.

«Часто получается, что применяя раковую терапию, мы фактически ведём селекцию опухоли в сторону наибольшей злокачественности. Мы методично убираем клетки, которые формируют основное тело опухоли, но при этом не ответственны за её метастазирование. На их место из раковых стволовых клеток появляются новые клетки, которые ещё более злокачественны и ещё более устойчивы. На основании этой концепции можно сказать, что раковые стволовые клетки – это приоритетная мишень для различного вида противораковой терапии», – рассказывает Чумаков.

Распознавать этих ключевых врагов и должны выделенные у альпак антитела. Проблема в том, что «особые приметы» (белки, выделяемые клеткой), по которым можно вычислить «нарушителей спокойствия», не такие уж особые. «Не может быть так, чтобы это был совершенно уникальный белок. Он явно для чего-то в организме нужен и где-то ещё экспрессируется, – объясняет биолог. – Бывают исключения, когда гибридные белки, образующиеся в результате хромосомных перестроек, оказываются на поверхности опухолевых клеток, но это происходит не так часто».

Иными словами, когда в бой вступают антитела, которые уничтожают клетки, выделяющие определённый белок-антиген, вместе с «террористами» могут пострадать и «мирные жители», которым тот же самый белок нужен для выполнения их функций.

Чтобы более точно задать параметры «врага», учёные используют целый набор характерных для раковых стволовых клеток опухолевых антигенов. Именно такие антитела, «обученные» распознавать стволовые раковые клетки по нескольким антигенам, выделяют учёные. Затем их объединяют в молекуле, которая будет связываться с «вражескими» клетками и их уничтожать.

К победе

Команда Елены Фроловой рассматривает стволовые клетки, характерные для рака молочной железы. Этот вид заболевания достаточно хорошо изучен и выделены его разновидности, но самое главное - это одна из самых распространённых разновидностей раковой опухоли, она встречается у 10% всех онкологических больных.

Коллектив Елены Фроловой из ИБХ РАН

«В рамках нашего проекта мы отобрали 4 антигена, которые характерны для раковых стволовых клеток. Против каждого из них мы получаем специфические одноцепочечные антитела. На данной стадии работы нами были получены совокупные библиотеки и проведена первичная селекция, – сообщил исследователь.

Сейчас группа определяет, какие из кандидатов обладают наилучшими характеристиками. А на следующих этапах учёные планируют их попарно соединять и смотреть, какая из получившихся комбинаций, молекул обладает наилучшим эффектом.

В результате проекта, который рассчитан на 3 года, учёные планируют создать терапевтическое антитело, нацеленное против рака молочной железы. Но не исключено, их усилия положат начало новому этапу борьбы и с другими нашими внутренними врагами.

30 сентября 2015 года

Источник: http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=106325#.Vgvde_ntmkq