Пресс-центр / Дайджест

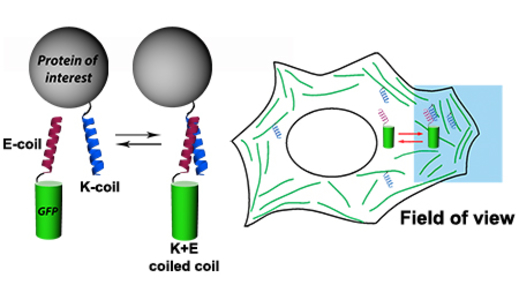

Новый метод флуоресцентного мечения белков с использованием коротких α-спиралей

Сотрудники Лаборатории биофотоники и Группы молекулярных меток для оптической наноскопии ИБХ, совместно с коллегами из других российских и зарубежных институтов создали новый способ флуоресцентного мечения белков с использованием коротких α-спиралей (так называемых K/E-спиралей), обладающих тенденцией к взаимодействию друг с другом. Небольшой размер меток (всего 2-3 кДа) позволяет сохранить нативную динамику исследуемых белков. По сравнению с популярными ковалентными метками, K/E-спирали, благодаря непрерывному обмену, позволяют на порядок увеличить устойчивость мечения к фотообесцвечиванию. Вдобавок, такой метод дает возможность наблюдать целевые белки практически сразу после их синтеза, без необходимости дожидаться длительного созревания флуоресцентных белков. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №16-14-10364) и опубликована в журнале Cellular and Molecular Life Sciences.

Оцифровывание работы рибосом в живых клетках

Лаборатория биоинформационных методов комбинаторной химии и биологии ИБХ РАН в сотрудничестве с коллегами из Ирландии опубликовала обзор в журнале WIRES RNA, посвященный методу рибосомного профилирования, в котором собрана информация о вычислительных методах, программном обеспечении и базах данных, разработанных в течение последних десяти лет. В обзоре разбираются необходимые шаги первоначальной обработки данных, подробно описываются возможные источники технических артефактов и способы их устранения, а также оценка технического качества экспериментальных данных. Исследователи, заинтересованные в данном методе, могут использовать это обширное руководство для выбора программного обеспечения, наиболее соответствующего их нуждам. Подробнее

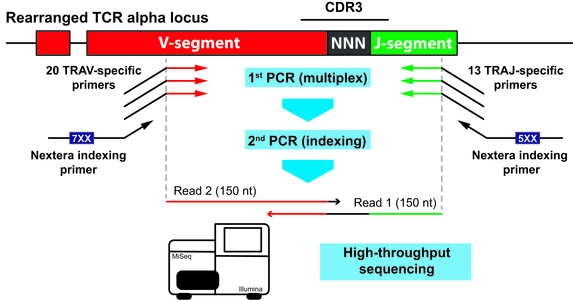

Разработана методика, позволяющая использовать перестройку гена альфа цепи Т-клеточного рецептора для мониторинга минимальной остаточной болезни при лейкозе

Группа учёных из Лаборатории сравнительной и функциональной геномики совместно с коллегами из НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва и Масарикового Университета разработали методику определения клональности перестроек гена альфа цепи Т-клеточного рецептора человека. Впервые показано, что такие перестройки присутствуют примерно в 50% опухолей пациентов с различными онкогематологическими заболеваниями. Разработанный метод позволяет улучшить мониторинг минимальной остаточной болезни при терапии лейкозов. Исследование опубликовано в журнале British Journal of Haematology. Подробнее

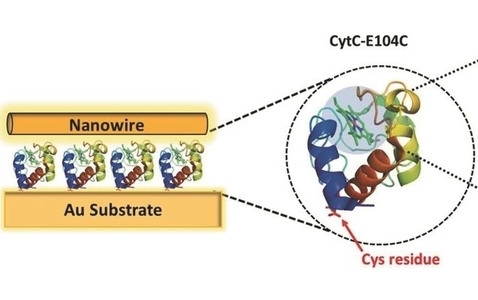

На пути создания принципиально новых биоэлектронных устройств

В Лаборатории инженерии белка совместно с коллегами из института Вейцмана и Мадридского университета получены и исследованы мутантные варианты цитохрома C (CytC), которые были иммобилизованы в виде монослоя на золотой подложке за счет тиольной связи с Au. Показано, что механизм переноса тока через соединение Au-CytC-Au можно переключать, изменяя напряжение на соединении, При напряжении <0.5 В вольт- амперные характеристики переходов Au-CytC-Au соответствуют нерезонансному туннелированию, а при больших напряжениях наблюдается почти 10-кратное увеличение проводимости с высоким пиком интенсивности, что свидетельствует о резонансном туннелировании, опосредованном дискретными уровнями энергии, связанными с гемопорфирином. Электрические соединения, сконструированные на основе подобных электрон-переносящих белковых молекул, могут быть шагом к созданию принципиально новых биоэлектронных устройств. Исследование опубликовано в журнале Angewandte Chemie International Ediion.

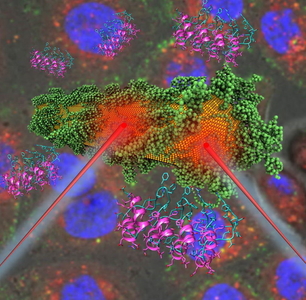

Адресные золотые наностержни для фототермического уничтожения раковых клеток

Сотрудниками Лаборатории молекулярной иммунологии в сотрудничестве с коллегами из университетов Тель-Авива (Израиль) и Модены (Италия) показана возможность использования золотых наностержней (размером 50 х 8 нм) для фототермического уничтожения раковых клеток в инфракрасном диапазоне. Инкубация наностержней (GNR) с HER2-специфичным адресным модулем неиммуноглобулиновой природы DARPin приводит к образованию стабильных конъюгатов (DARPin-GNR) способных селективно взаимодействовать с поверхностью HER2-положительных клеток и вызывать их гибель при облучении длиной волны 850 нм. Методами молекулярной динамики установлено, что адресный модуль формирует монослой на поверхности наностержня. При этом домен DARPin, отвечающий за взаимодействие с рецептором HER2, не вовлечен во взаимодействие с наностержнем. Результаты исследования открывают возможность фототерапии опухолей и метастазов глубинных тканей. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-14-00112 и опубликована в журнале ACS Applied Materials Interfaces.